作業療法士

- TOP

- 作業療法士

作業療法士

作業療法士として

健生会で活躍する先輩

健生会のリハビリテーション科には経験豊富な先輩が多く、丁寧に指導もしていただけました。心強い同期の存在もあり、温かい雰囲気の中お仕事が出来ています。 研修制度があり、他の院所との行き来があるため法人内でスタッフ同士のつながりが出来ていて、患者様の申し送りなど密に行うことが出来ます。 3病院、通所・訪問それぞれに特色があり、そこで学べるOTとしての技術や知識も様々です。研修を通して患者様についていろんな方向から考え、アプローチ出来るようになると思います。

作業療法は基本的な動作能力から社会の中に適応する能力まで、

3つの能力(基本動作・応用動作・社会適応)を維持改善し

「その人らしい」生活の獲得を目標にしています。

仕事内容

病気や事故のケガ、または老化や過度の運動で日常生活に支障をきたした人々に対し、医療技術や運動療法を用いながら、体の機能回復をはかる仕事です。寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本となる動作の改善を目指します。関節可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、痛みの軽減など運動機能に直接働きかける治療法から、動作練習、歩行練習などの能力向上を目指す治療法まで、動作改善に必要な技術を用いて、日常生活の自立を目指します。 急性期から回復期、在宅、難病患者など、どんな分野でも「動き」を診る・改善する専門家として研鑽に努めています。 また地域住民の介護予防にも力を入れており、体操教室や講習会の講師も務めています。

- 基礎的な運動能力の改善

- 装具を積極的に活用した立位・歩行訓練

- 身体の状況についての評価・分析

- 屋外や公共交通機関を実際に使用した応用訓練

- 環境調整、福祉用具の活用も視野に入れた自立支援

出身校一覧

国立療養所東京病院付属リハビリテーション学院 日本リハビリテーション専門学校 彰栄リハビリテーション専門学校 健康科学大学 弘前大学医療技術短期大学 帝京平成大学 社会医学技術学院 首都大学東京 早稲田医療技術専門学校 東京YMCA医療福祉専門学校 北里大学 関東リハビリテーション専門学校 沖縄リハビリテーション福祉学院 日本医療科学大学 多摩リハビリテーション専門学校 東北医療福祉専門学校

奨学金制度

奨学金制度があります。

詳しくはお問い合わせください。

作業療法士の教育体制

新人教育制度

専門職として質の高い教育を行っており、その中でも先輩が講師として研修会を開き全員で学ぶ機会を設けています。当院では、世の中に必要とさる人材の育成に力を入れています。

プリセプター制度・メンター制度

一人ひとりにそれぞれ先輩セラピストがついて、一定期間マンツーマンの指導を行う教育制度です。 事前に指導者としての教育を受けたプリセプターが皆さんをきめ細かく指導していきます。

キャリア開発ラダー制度

自律したスタッフの育成とリハビリの質向上を図ることを目的とし、キャリア開発ラダーシステムを取り入れています。

臨床現場で自らの課題を見出し、それを取り組むことによって、専門職として求められる能力の開発の成長につながります。

健生会 教育研修システム

「レインボープラン」

さまざまな教育プログラムを用意していますが、

健生会では教育研修システム「レインボープラン」を実施しており

セラピストとしてだけではなく社会人としても成長することができます。

プロとして講義活動や施設リーダーとして活躍できるよう着実にステップアップできる教育体制です。

| 人間力・基礎力 | コミュニケー ション | チームワーク・組織 | 仕事の姿勢と進め方 | スペシャリスト | ジェネラリスト | 民医連・健生会 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 「健康」 健康な職場作りを推進することができる |

「問う・尋ねる」 他院所との関わりで得た情報や相談内容を適切に伝えることが出来る |

「報連相」 組織の構造を理解し適切に報告・連絡・相談できる

|

「仕事の姿勢」 適材適所に人員を配置する |

「知識・技術」 学術的・科学的活動をサポートする |

地域の要求やニーズを捉えて、自分たちが何をなすべきか見いだせる | 「綱領・方針」 民医連方針・健生会事業計画に基づき、職場方針を作り上げることが出来る |

| 「マナー」 ハラスメントをわきまえた言動をとることが出来る |

「話す・聴く」 職場や他院所と調整をして合意形成に導くことができる |

「役割」 職場の代表として組織・事業所の運営にかかわり職場の業務に反映させることが出来る 他部署との業務の調整をすることが出来る |

「楽しさ」 仕事を振り返る場を設定し、達成感を得やすい仕組みを作る |

「伝える」 講師活動を援助する |

情勢と業務をつなげて考えることが出来る | 「社保」 社保・協同組織活動への参加・協力を促す |

| 「学習力」 職場運営にかかわる知識・技術を身につける |

「FB」 日頃から職員を気にかけて面談に活かすことが出来る |

「役割」 業務上の労務規定等を把握し適切にアドバイスできる ・法人「主任副主任研修」へ参加する |

「問題解決」 全体の業務の進行状況を把握し、さらに円滑に遂行できるよう支援できる |

「教育指導」 教育・指導が円滑に行われるよう支援する |

得た教養について(書籍等)周囲へ薦めることができる | 「経営」 事業所の決算を理解して、職場に関わる経営改善の方策を立てられる |

| 「効率化」 仕事の目的・目標をはっきりさせマニュアルを作成できる |

| 人間力・基礎力 | コミュニケー ション | チームワーク・組織 | 仕事の姿勢と進め方 | スペシャリスト | ジェネラリスト | 民医連・健生会 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 「健康」 心身ともに自身の健康管理ができる |

「問う・尋ねる」 分からないことはそのままにせず、尋ねることが出来る ⇒関わる人すべて |

「報連相」 相談を受けて問題解決に向けて共に考えることが出来る |

「仕事の姿勢」 苦手なことから逃げず、諦めない姿勢で仕事に臨むことができる |

「知識・技術」 学術的・科学的に検証できる |

多職種協働の中で(中心的)役割を担うことが出来る | 「綱領・方針」 綱領を理解する ・ 法人の綱領研修に参加 |

| 「健康」 周囲の健康を気遣える ⇒気づいて声を掛ける・相談に乗ることが出来る |

「話す・聴く」 意見を十分に聴き出し論理的にまとめ、合意形成に導くことができる ⇒個人や小集団 |

「役割」 リーダーを担うことが出来る (全体の状況を把握・調整し、チームを正しく方向づけることができる) |

「楽しさ」 仕事の楽しさを共有できる |

「伝える」 専門性を活かし、講義をする事ができる(座学・講師) |

仕事から派生する知識や興味を広げる | 「綱領・方針」 職場方針を理解し実践に移すことが出来る |

| 「マナー」 接遇の手本になることができる |

「FB」 相手のいいところを見つけ、認めることができる |

「チーム作り」 リーダーシップを発揮できる |

「問題解決」 全体の業務の進行状況を把握し、報告できる |

「教育指導」 プリセプターのサポートができる(リーダー) |

「社保」 社保・協同組織活動へ主体的に参加する(講師など) |

|

| 「学習力」 新たな技術・知識を得るよう努めている |

「FB」 間違いを冷静に分析し、相手が理解できるように正すことができる |

「効率化」 仕事の目的・目標をはっきりさせ、マニュアル作成に協力できる |

「経営」 経営状況を意識できる |

|||

| 「学習力」 複雑な課題を分析する姿勢がある |

| 人間力・基礎力 | コミュニケー ション | チームワーク・組織 | 仕事の姿勢と進め方 | スペシャリスト | ジェネラリスト | 民医連・健生会 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 「健康」 ストレスのコントロールができる |

「問う・尋ねる」 分からないことはそのままにせず、尋ねることが出来る ⇒外部機関への問い合わせ |

「報連相」 報連相の内容を判断し、次の行動につなげられる計画を立て意見集約をし対策を考える事ができる |

「仕事の姿勢」 粘り強く、責任を持って主体的に行動できる |

「知識・技術」 個別性に応じた知識・技術を用いる事ができる。 ・研修会企画への参加 |

生活歴を重視し、身体機能・社会資源を総合的に踏まえ、方針を提案できる | 「社保」 配布物に目を通す |

| 「健康」 周囲の健康を気遣える⇒気づいて報告する事ができる |

「話す・聴く」 話し合いの中で、意見をよく聴いて、内容を踏まえた上で自分の考えを論理的に話すことが出来る ・TMR中堅コーチング研修 |

「役割」 役割を自覚して集団運営に参加できる 何を求められているのかを考え行動できる 職場や委員会などで提案をする事ができる |

「楽しさ」 自分の経験や知識を基に、仕事の楽しさを伝えられる |

「伝える」 専門的なことを相手に応じて、的確に表現することが出来る |

それぞれのステージの役割や機能を理解する事ができる ⇒複数の分野を経験する(立相・ふれ相・あき相・通所・訪問) ・5年間の異動を伴う研修 |

「社保」 社保活動や学習会、組合のイベントなどに参加し協力する ・社保学習会、友の会活動、友の会講師、患者会活動への参加 ・法人研修「基礎2課」「基礎3課」に参加する。 |

| 「マナー」 相手を尊重し思いやりを持った言動ができる |

「FB」 相手の考えを引き出すような問い方ができる ・TMR中堅コーチング研修 |

「チーム作り」 職場の目標を理解する事ができる 他者の援助ができる |

「問題解決」 職場や委員会などの業務達成に協力できる。 |

「教育指導」 後輩・学生の指導ができる(プリセプター) ・TMR中堅コーチング研修 |

一般的な社会背景・時代背景を知ることが出来る | 「社保」 友の会・患者会のの活動に参加し協力する ・社保学習会、友の会活動、友の会講師、患者会活動への参加 |

| 「学習力」 課題に対し複数の方法をあげ、最善のものを考えて行動できる |

「効率化」 仕問題点を見つけ解決策を提案し、それを皆で共有する事ができる |

「基準」 法人内事業所の施設基準や特徴・活動を理解している ・異動する事で実際の現場を知る ・総括方針会議への参加・資料確認 |

||||

| 「学習力」 自らテーマを見つけて積極的に学習することができる。 ⇒本を読んだり研修会に参加する姿勢をもつ |

| 人間力・基礎力 | コミュニケー ション | チームワーク・組織 | 仕事の姿勢と進め方 | スペシャリスト | ジェネラリスト | 民医連・健生会 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 「健康」 規則的な睡眠、食生活を心がけ、自分のペースが分かる ・法人研修「メンタルヘルス」 |

「FB」 他者の意見を認める事ができる ・TMR新人コミュニケーション 研修 |

「報連相」 事実に基づいて報連相ができる(勤務・インシデント・プライベートなど) |

「仕事の姿勢」 臨床業務だけでなくそれ以外の業務(係や委員会など)についても積極的に取り組む |

「知識・技術」 基本的知識・技術を習得する ・リハ座学「感染」「安全」「医療機器」「リスク管理」「BLS」「褥瘡・ポジショニング」 |

担当した患者の社会背景を把握できる(保険・収入・サービス等) ・リハ座学:「ICF」 ・法人基礎1課「SDHからみる事例検討と患者の人権」 |

「綱領・方針」 民医連の概要を理解している ・法人新入課程:「綱領」「歴史」 ・法人基礎1課:「協同組織」「友の会活動参加」 ・リハ座学:「たけのこ会」「健生会リハの地域活動」 |

| 「健康」 悩みを早めに相談する習慣をつける ・法人研修「メンタルヘルス」 |

「聴く」 相手の話しを最後まで聴き理解しているかを確認する事ができる ・TMR新人コミュニケーション研修 |

「役割」 与えられた自分の役割を理解し、果たすことが出来る(日常業務・係など) |

「楽しさ」 定期的にを振り返り、達成したことを見つける ・リハ新人教育「振り返り用紙」活用 |

「知識・技術」 疾患・病態による特徴を考慮したリハビリを提供できる |

患者の生活歴に興味・関心を持ち理解しようとする(家族や関係者から情報収集できる) ・リハ座学:「ICF」 ・法人基礎1課「SDHからみる事例検討と患者の人権」 |

「社保」 社保活動や学習会、組合のイベントなどに参加する ・法人新入課程;「綱領」「歴史」 ・法人基礎1課;「協同組織」「友の会活動参加」 ・リハ座学;「たけのこ会」「健生会リハの地域活動」 |

| 「マナー」 笑顔で元気にあいさつができる ・リハ座学:「リハビリとしての接遇・マナー」 ・法人研修「応対マナー」 |

「話す」 自分の意見を言う事ができ、適切に伝わっているかを確認する事ができる ・TMR中堅コーチング研修 |

「チーム作り」 チームや組織に参加するために、周囲の職種や業務、ルールについて理解する(院内・外部・業者) ・リハ座学「デイ・訪問」「部署巡り」 ・法人研修「地域巡り」 |

「問題解決」 業務内容を理解し、それに沿って仕事を遂行できる |

「教育指導」 患者・家族に基本的な助言・指導ができる(計画書の説明など) |

医療・福祉に関連する職種や制度が分かる ・リハ座学:「診療報酬・身障手帳」 |

「社保」 友の会・患者会のの活動に参加し協力する ・法人新入課程:「綱領」「歴史」 ・法人基礎1課:「協同組織」「友の会活動参加」 ・リハ座学:「たけのこ会」「健生会リハの地域活動」 |

| 「マナー」 正しく丁寧な言葉遣いが出来る。 ・リハ座学;「リハビリとしての接遇・マナー」 ・法人研修「応対マナー」 |

「問う・尋ねる」 分からないことはそのままにせず、尋ねることが出来る ⇒院内スタッフ・身近な人 ・TMR新人コミュニケーション研修 |

「効率化」 自分の業務を優先順位をつけて、スケジュール管理ができる |

「伝える」 カンファレンスで自分の受け持ち患者について適切に発言できる |

「基準」 リハビリに関わる施設基準・必要書類・診療報酬理解している ・リハ座学:「診療報酬・身障手帳」 |

||

| 「マナー」 基準に則って身だしなみをととのえる ・リハ座学;「リハビリとしての接遇・マナー」 ・法人研修「応対マナー」 |

||||||

| 「学習力」 自分の仕事・事例を振り返り、学んでいく習慣を身につける |

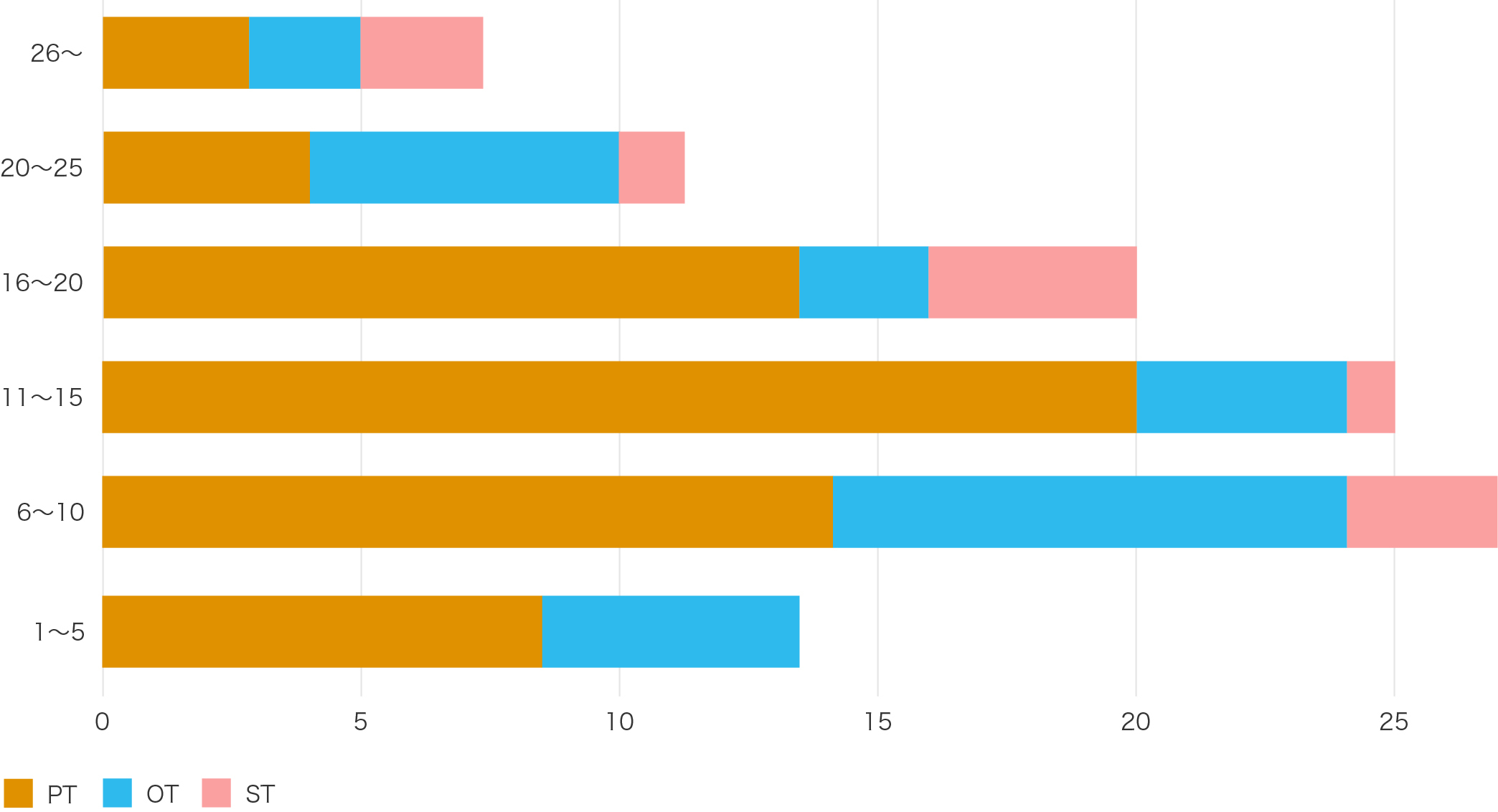

各院所の人数

| PT | OT | ST | 合計 | |

|---|---|---|---|---|

| 立川相互 病院 |

21名 | 7名 | 6名 | 34名 |

| あきしま 相互病院 |

34名 | 19名 | 4名 | 57名 |

| 通所 リハビリ |

3名 | 1名 | 0名 | 4名 |

| 訪問リハビリ | 11名 | 4名 | 0名 | 15名 |

| 合計 | 69名 | 31名 | 10名 | 110名 |

2025年度 経験年数

(PT・OT・ST)